Quand il s’agit de sélectionner le meilleur panneau pour réaliser un plancher, l’aggloméré et l’OSB dominent souvent les discussions. Pourtant, faire le bon choix ne se résume pas à comparer simplement les prix en rayon. Il faut évaluer la résistance, la longévité, la facilité de pose et même l’impact environnemental. Chaque panneau a ses propres avantages, mais aussi des limites qui peuvent influencer considérablement la durabilité d’un projet de construction ou de rénovation. Voici une analyse détaillée, orientée vers l’action, pour vous permettre de prendre la meilleure décision selon votre contexte.

Sommaire

ToggleLes critères clés à considérer avant de poser un plancher

Plusieurs aspects techniques et pratiques conditionnent la performance globale du sol et son comportement dans le temps. La résistance mécanique, le comportement à l’humidité, la stabilité ou encore l’impact sur la santé sont autant de points déterminants à intégrer à votre réflexion. Concrètement il faut vérifier :

- l’adéquation au milieu (sec ou humide),

- le couple entraxe/épaisseur,

- la charge d’exploitation visée et les émissions (ex. E1).

Le choix correct peut optimiser non seulement le budget initial, mais aussi réduire les interventions futures grâce à une plus grande solidité du revêtement.

Quelles différences de fabrication entre l’aggloméré et l’OSB ?

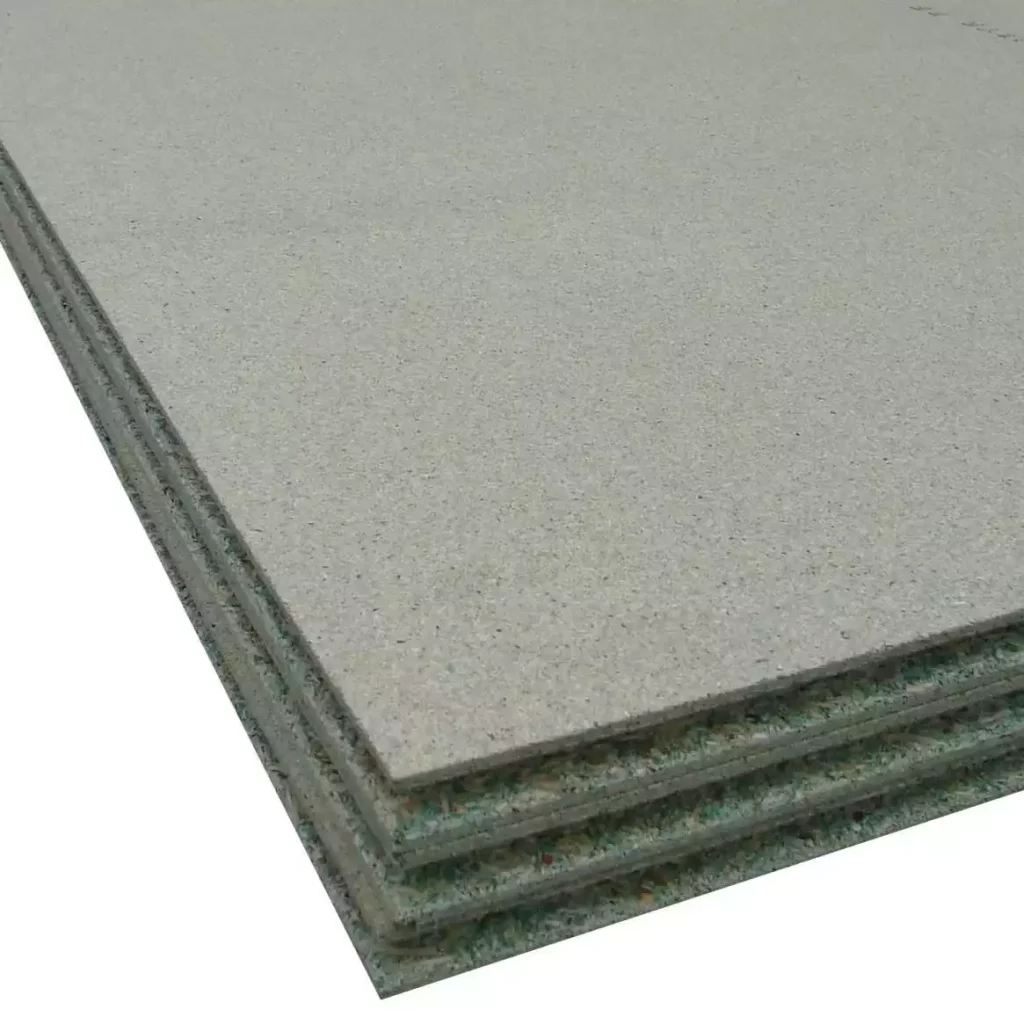

L’aggloméré, encore appelé panneau de particules, est fabriqué à partir de copeaux broyés puis pressés avec de la colle sous forte pression.

Cette technique produit des panneaux homogènes dont la densité régulière favorise la stabilité dimensionnelle lors de légères variations climatiques. Ce matériau dispose généralement d’un bon rapport qualité-prix pour des aménagements intérieurs.

L’OSB, acronyme pour Oriented Strand Board, présente une constitution différente : de grandes lamelles de bois sont disposées en couches croisées et orientées (couches externes alignées, couche médiane perpendiculaire). Cette architecture renforce la résistance du panneau, notamment dans sa direction principale, et assure en pratique davantage de solidité ainsi qu’une meilleure tenue face aux contraintes mécaniques ou atmosphériques répétées.

Quels avantages structurels apporte l’OSB face à l’aggloméré ?

Grâce à sa configuration unique, l’OSB affiche des capacités de charge généralement supérieures à celles de l’aggloméré, à épaisseur équivalente. Cette différence s’avère déterminante dans les zones de grand passage ou pour supporter des équipements lourds, comme on en trouve dans certains garages ou ateliers. À titre indicatif, une dalle OSB/3 de 22 mm permet souvent de viser un entraxe de 500 à 600 mm, quand un aggloméré porteur comparable demandera plus fréquemment 400 à 500 mm (selon classes et conditions de pose).

Également, la structure orientée de l’OSB garantit une bonne cohésion entre les panneaux via les systèmes rainure et languette.

Ce qui signifie que le plancher se met en place rapidement et limite les risques de grincements ou de mouvements parasites après installation, notamment dans la direction principale du panneau.

La question de la résistance à l’humidité change-t-elle la donne ?

Dans tout local sujet aux écarts de température ou à l’exposition à l’eau (rez-de-chaussée, sous-sols, extensions), la résistance à l’humidité doit primer. Sous ce prisme, l’OSB en version OSB/3 (voire OSB/4) fait nettement la course en tête, grâce à une meilleure tenue face aux variations hygrométriques. En aggloméré, viser au minimum la classe P5 (voire P7) en milieu humide.

L’aggloméré supporte moins bien ces agressions naturelles, pouvant avec le temps présenter des gonflements ou pertes d’épaisseur sur les chants. Cet effet peut fragiliser l’intégrité du plancher, surtout si le revêtement de finition n’est pas totalement étanche. Protégez les chants et intervenez en local clos-couvert pour limiter l’absorption d’humidité.

Tenue dans le temps

Choisir un matériau durable est capital pour limiter les opérations d’entretien et optimiser le coût global du chantier sur plusieurs années. L’OSB tire là aussi profit de sa composition technique : à classe d’usage équivalente, il offre généralement une meilleure tenue dimensionnelle en contexte sollicité (humidité, charges), ce qui limite les dégradations précoces.

Ces propriétés appuient l’intérêt d’investir légèrement plus à l’achat pour bénéficier d’une meilleure tranquillité.

Au fil du temps, la capacité à garder une surface stable et indemne devient vite un atout incontournable, surtout dans les espaces fréquemment sollicités, à condition de choisir la classe adaptée (OSB/3 ou OSB/4, P5 ou P7 en aggloméré) et de respecter la pose (collage en rives, entraxe/épaisseur cohérents).

Où réaliser des économies en restant sûr et écoresponsable ?

Les chantiers de grande taille ont souvent tendance à privilégier l’aggloméré pour son tarif inférieur de 10 à 20 %. Si le contexte est parfaitement sec et que le flux reste modeste, cette option économique garde son attrait. Néanmoins, dès lors que les critères de dureté ou de résistance entrent en jeu, la différence de coût à l’achat se justifie pleinement par la réduction des frais de maintenance future, notamment grâce à l’OSB. Dès qu’il y a humidité ou fortes charges, visez des classes adaptées (OSB/3 ou OSB/4 ; aggloméré P5 ou P7).

Cette approche de rentabilité élargie doit aussi intégrer la valeur écologique des produits mis en œuvre. De nombreux panneaux OSB actuels sont classés E1 pour les émissions de formaldéhyde, et certains sont annoncés “sans formaldéhyde ajouté”, ce qui réduit l’impact sur la qualité de l’air intérieur. C’est un plus pour les projets visant une certification ou un habitat sain.

À noter : on trouve aussi des agglomérés E1 et des approvisionnements FSC/PEFC côté OSB comme aggloméré.

Pistes d’économies pertinentes (sans rogner sur la sécurité) :

- Ajuster épaisseur/entraxe : en local sec et peu sollicité, une dalle adaptée (ex. OSB/2 ou aggloméré P4) suffit ; en contexte humide/sollicité, basculer sur OSB/3 ou P5 mais éviter le surdimensionnement inutile.

- Optimiser le calepinage : privilégier des formats rainurés-languettés qui réduisent les chutes et le temps de pose.

- Choisir la bonne classe, pas la plus haute par défaut : P5 plutôt que P7 si la charge ne l’exige pas ; OSB/3 plutôt qu’OSB/4 hors contraintes lourdes.

- Écologie maîtrisée : viser E1 (ou “sans formaldéhyde ajouté” selon fabricants) et un bois certifié FSC/PEFC ; l’impact est réel à coût maîtrisé.

Comment optimiser la pose et l’usage quotidien de chaque matériau ?

Pour garantir un résultat durable, veillez à adapter le type de panneau et son épaisseur à l’espacement réel des supports (solives). Là où l’OSB permet parfois d’espacer davantage les ossatures, rendant possible l’économie de pièces bois secondaires, l’aggloméré réclame plus de précautions sur ce point pour éviter un affaissement prématuré. À titre indicatif, une dalle OSB/3 de 18 mm vise en général un entraxe d’environ 400 mm, et en 22 mm autour de 500–600 mm (dalles rainurées-languettées, collage en rives), tandis qu’un aggloméré porteur comparable impose souvent de rester sur des entraxes plus serrés. Pensez aussi à orienter les grandes longueurs perpendiculairement aux solives.

Pensez également à utiliser un traitement spécifique si l’environnement d’installation présente un fort risque d’humidité persistante. Même les panneaux réputés résistants nécessitent certaines règles de mise en œuvre afin d’exprimer leur plein potentiel.

Choisissez la classe adaptée (OSB/3 ou OSB/4 ; aggloméré P5 ou P7), protégez les chants, posez en local clos-couvert après acclimatation, laissez un jeu périphérique de 3–4 mm et respectez un pas de fixation serré (env. 150 mm en rives, 300 mm en champs).